您现在的位置是: 首页 > 气象探索 气象探索

鸣沙山月牙泉天气预报30天查询_鸣沙山月牙泉天气

tamoadmin 2024-09-03 人已围观

简介1.去鸣沙山月牙泉,有什么是绝对不能错过的?2.夏天去看沙漠中的月牙泉,到底是什么感觉?一、鸣沙山鸣沙又叫响沙、哨沙或音乐沙,它是一种奇特的却在世界上普遍存在的自然现象。沙漠或者沙丘中,由于各种气候和地理因素的影响,造成以石英为主的细沙粒,因风吹震动,沙滑落或相互运动,众多沙粒在气流中旋转,表面空洞造成“空竹”效应发生嗡嗡响声的地方称为鸣沙地。在中国西部地区鸣沙地主要是沙漠,这些沙丘堆成山状,因此

1.去鸣沙山月牙泉,有什么是绝对不能错过的?

2.夏天去看沙漠中的月牙泉,到底是什么感觉?

一、鸣沙山

鸣沙又叫响沙、哨沙或音乐沙,它是一种奇特的却在世界上普遍存在的自然现象。沙漠或者沙丘中,由于各种气候和地理因素的影响,造成以石英为主的细沙粒,因风吹震动,沙滑落或相互运动,众多沙粒在气流中旋转,表面空洞造成“空竹”效应发生嗡嗡响声的地方称为鸣沙地。

在中国西部地区鸣沙地主要是沙漠,这些沙丘堆成山状,因此又称为鸣沙山。

鸣沙这种自然现象在世界上不仅分布广,而且沙子发出来声音也是多种多样的。

比如说,在美国夏威夷群岛的高阿夷岛上的沙子,会发出一阵阵好像狗叫一样的声音,所以人们称它是“犬吠沙”。苏格兰爱格岛上的沙子,却能发出一种尖锐响亮的声音,就好像食指在拉紧的丝弦上弹了一下。在中国的鸣沙山滚下来,那沙子就会像竺可桢描述的那样“发出轰隆的巨响,像打雷一样。”

2、月牙泉

月牙泉(英文:Crescent Lake)位于月牙泉风景区,古称沙井,俗名药泉,位于甘肃省敦煌市西南5公里鸣沙山北麓。月牙泉南北长近100米,东西宽约25米,泉水东深西浅,最深处约5米,弯曲如新月,因而得名,有“沙漠第一泉”之称,自汉朝起即为“敦煌八景”之一,1994年列入国家级风景名胜区。

月牙泉有四奇:月牙之形千古如旧,恶境之地清流成泉,沙山之中不淹于沙,古潭老鱼食之不老。

月牙泉有三宝:铁背鱼?[7]、五色沙、七星草?[8]。鸣沙山的沙子有红、黄、绿、白、黑五种颜色。传说铁背鱼和七星草一起吃可以长生不老!

扩展资料:

鸣沙山已经形成3000多年,而鸣沙的记载也由来已久。

东汉《辛氏三秦记》:“河西有沙角山,峰愕危峻,逾于石山,其沙粒粗色黄,有如干躇。”这里沙角山即为敦煌鸣沙山。

魏晋《西河旧事》中记载:“沙州,天气晴明,即有沙鸣,闻于城内。人游沙山,结侣少,或未游即生怖惧,莫敢前。”

唐朝由于民族间的进一步融合,文字记载已经大量出现。《沙州图经》中说,“流动无定,俄然深谷为陵,高岩为谷,峰危似削,孤烟如画,夕疑无地。”

《元和郡县志》中记载:“鸣沙山一名神山,在县南七里,其山积沙为之,峰峦危峭,逾于石山,四周皆为沙垄,背有如刀刃,人登之即鸣,随足颓落,经宿吹风,辄复如旧。”

五代的《敦煌录》记载:“鸣沙山去州十里。其山东西八十里,南北四十里,高处五百尺,悉纯沙聚起。此山神异,峰如削成。”

百度百科-鸣沙山

百度百科-月牙泉

去鸣沙山月牙泉,有什么是绝对不能错过的?

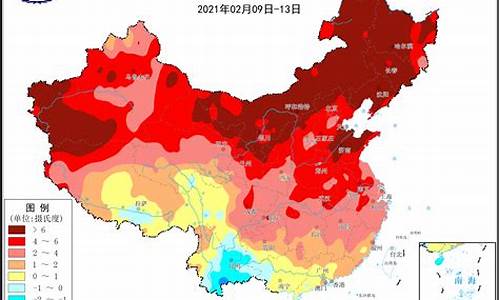

敦煌最近的天气还不错,最低气温零下10度到零下七度左右,最高气温五度到8度左右,白天基本都是晴天,晚上稍微有点阴,有微风,东风或者西风2-3级。

现在去敦煌的话,需注意保暖防寒,要穿毛衣加厚外套或者薄的羽绒服了。不知道你去不去莫高窟、鸣沙山和月牙泉,去的话,记得准备帽子,因为艳阳高照的午后是一天里那里最适宜户外活动的时候,但是紫外线很强,需要防止灼伤,可以的话准备眼镜一副。

夏天去看沙漠中的月牙泉,到底是什么感觉?

对月牙泉的向往,是因为听过的一首歌。

“就在天的那边,很远很远,有美丽的月牙泉。它是天的镜子,沙漠的眼,星星沐浴的乐园。”

去鸣沙山月牙泉,去看沙丘鸣沙的现象是绝对不能错过的。

鸣沙山位距敦煌城南七公里,位于库姆塔格沙漠东部边缘,鸣沙山形成于3000多年前,山为流沙积成,在晴天或有人从山上滑下时会发出声响,所以叫鸣沙山。

其东枕莫高窟,西至党河口,是巴丹吉林沙漠和塔克拉玛干沙漠的过渡地带,面积约200平方公里,其山东西绵亘40余公里,南北宽约20余公里,最高海拔1715米,汉代称沙角山,又名神沙山,晋代始称鸣沙山。

五代《敦煌录》载:“鸣沙山去州十里…悉纯沙聚起。此山神异,峰如削成。”《旧唐书·地理志》载鸣沙山“天气晴朗时,沙鸣闻干城内。”著名的敦煌遗书载,鸣沙山“盛夏自鸣,人马践之,声振数十里。”清代诗人苏履吉有诗赞美:“雷送余音声袅袅,风生细响语喁喁”。

沙丘鸣沙的现象其实是由于各种气候和地理因素的影响,造成以石英为主的细沙粒,因风吹震动,细沙滑落或相互运动,众多沙粒在气流中旋转,表面空洞造成“空竹”效应发生嗡嗡响声而形成,称为鸣沙地。

虽然宁夏中卫县沙坡头、内蒙古达拉特旗响沙湾、苏格兰爱格岛、智利、蒙古等地都有这种沙丘堆成山状的鸣沙地,因此都称为鸣沙山。但是敦煌鸣沙山的沙漠却以著名的“五色沙”而闻名。

敦煌鸣沙山的沙粒有红、黄、蓝、白、黑五种颜色,不但沙粒极细,而且晶莹透亮,一尘不染。据说五色沙疗是敦煌人三伏天必做的养生项目。

来到了鸣沙山下,看那远处起伏的沙峰有的像紧紧相连的一轮轮月牙;有的高耸入云的金字塔,有的像有棱有角的奇峰怪石;有的像游龙蜿蜒至天边。

看着眼花缭乱的大漠体验:滑沙、骑骆驼、驾乘沙漠摩托车、沙漠越野车沙漠探险游、卡丁车,跳牵引伞、滑翔伞沙漠冲浪,沙浴、沙疗等活动,顿时有分身乏术之感。

这是一个骆驼和大漠的世界。据说这里的运营骆驼有1215峰。这些骆驼分属不同的养殖户。他们统一加入鸣沙山旅游公司,而公司会根据当天的游客数量统一分配每个骆驼养殖户服务的人数。

旅游高峰期每峰骆驼每天限制最多5趟。每5匹骆驼为一组。有时也可以是6匹一组。站在骆驼场外,就像饭店里吃饭等座一般,这时的感觉就好像来到了埃及的大沙漠。

骆驼不像马,可以在高山草地上健步如飞。当身体庞大的它们在绵软的沙漠上一步一个脚印,驼鞍上的人便会随之前后晃悠,又因为无法像骑马那样将双腿夹紧,屁股长时间贴在鞍座上,又热又酸又麻。

千年的流沙塑造了鸣沙山似脊似刃的山形。火辣辣的阳光下,眼前沙梁起伏的沙山,一道道明暗相间的沙脊呈现出柔和圆润的波纹,它们似汹涌的金色波涛,如滚滚的麦浪,如虬龙蜿蜒,又似明黄灿烂的柔软绸缎。

层叠分明的沙山看上去宝光灿灿,宛如一座拥有无尽宝藏的金山。金**的山顶在澄澈碧空的映衬下,看上去气势逼人,高不可攀。

爬山是个体力活,而且爬沙子山更要耗费体力,登山者需要耗费比平时更多的力气和时间。鸣沙山海拔确实不高,但是山势陡峭,攀登只能缓缓而上。因为沙子很软,绵绵细沙使得沙山非常难爬,爬到半山腰就会出现滑沙,等于爬两步滑一步,或者进一步,退半步,费劲爬了半天发现只爬了一点点。

更不要说,戈壁高悬的太阳,你一不小心就会晒黑。就连那一缕缕的阳光都散发出灼人的光芒,极强的光照好像随时会烤焦地表的万物,你的身体映照在这样的镜像里,绝对能将你内心的惰性和畏惧一丝丝地放大开来,直到你不再坚持爬上去。

月牙泉这边的山上铺有两条软梯:一条是扶手梯,但是脚下无助力全是沙子;一条是架在沙子上面的木质台阶梯,脚下有助力但是没有扶手。

借助这种台阶梯登山,脚下虽然有迹可循,但是你得一步一步地前进,急不得也慢不得。由于登山者的踩踏,沙子上架设的木质阶梯有些已经被埋在沙下。

据说鸣沙山的一大奇迹就是,白天人们爬沙山留下的脚印,第二天竟会痕迹全无。木梯当然不会被埋在沙烁中。第二天来登山的游客仍然有迹可循地找到木质的爬山阶梯。

高远的蓝天下,只见一片宝蓝色的湖面静静地卧在沙垄相衔、盘桓回环的鸣沙山下。这片湖水恰似一弯新月,巨大鸣沙山凸出的两侧,宛如巨人伸出的臂膀,雄健地环抱着那一池碧水。而这泓金光潋滟的宝蓝色湖水,犹如冬日的一抹亮绿,为沙山带来了鲜活和灵动的神韵。

“亘古沙不填泉,泉不涸竭”的描述,从这里一览无余。“山以灵而故鸣,水以神而益秀”。望着这沙泉共生的画面,忽然有一种恍如隔世的慨叹:自古水火不容,沙泉难以共存,但眼前沙漠与清泉相伴,“情同手足”的奇景。

历史上的月牙泉不仅“千古不涸”,而且水草丰茂,水面、水深皆极大。古人在此钓鱼、泛舟。泉内鱼翔浅底,泉畔瓜果飘香,绿树成荫。清朝时这里还能跑大船。20世纪初仍有人来此垂钓。直到1960年前,泉水没有大的变化,最大水深9米,湖水面积22.5亩。

但是到20世纪70年代中期,由于当地垦荒造田、抽水灌溉及乱砍乱伐,导致月牙泉周边水土流失,月牙泉水位急剧下降。1985年,月牙泉平均水深仅为0.7~0.8米,泉中干涸见底,月牙泉分离成两个小泉,月牙形水面成为历史。

从20世纪90年代以来,党河和月牙泉之间已经断流,地下河被破坏,月牙泉失去了源源不断的水流。而且从1995年到2010年的15年间,月牙泉周边鸣沙山东山、南山山脊向月牙泉移动了8~10米,南北两山间的区域面积缩减了7%;和20世纪70年代相比,月牙泉四周沙山坡脚移动了13~60米,月牙泉面临着断流和沙山掩泉的双重威胁。

据说为了能够保住这一景观,从2000年开始,敦煌市取应急措施,实施了节水、关闭机井、压减耕地和人工补水、引水等措施,当地甚至不惜花费了40亿元的巨资,建设供水、输水、水处理、渗水工程,在月牙泉周边回灌河水以补充月牙泉水位。

至2010年10月,初步控制了月牙泉水位下降趋势,月牙泉水位逐步稳定,平均水深维持在1.7米左右,月牙泉暂时免于枯竭。

“这泉水可是沙漠的眼睛,没有了它,这儿就是一片沙漠,鸣沙可是哪儿都有的呢。”

作者:天风海雨踏莎行

链接:s://.zhihu/question/331372592/answer/23321555

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

作者:天风海雨踏莎行

链接:s://.zhihu/question/331372592/answer/23321555

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

作者:天风海雨踏莎行

链接:s://.zhihu/question/331372592/answer/23321555

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

作者:天风海雨踏莎行

链接:s://.zhihu/question/331372592/answer/23321555

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

作者:天风海雨踏莎行

链接:s://.zhihu/question/331372592/answer/23321555

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

作者:天风海雨踏莎行

链接:s://.zhihu/question/331372592/answer/23321555

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

夏天去看月牙泉,也是一样的美。

喜欢一个地方,可以因一个人,一篇文章,一首歌。我喜欢月牙泉,还因为它有一个好听的名字。

多么动听的名字,像天上初月的泉;静默于沙漠,千年不涸的一汪清泉;我心心念念,一直想要去看看的泉。

今日,我终不远千里,不辞劳苦地来到敦煌,只为亲自看它几眼,伸手捧起泉水,赤脚踩在细沙上……是的,这些都曾在梦里出现。

为了更好地接近它,方便几次进出,我入住在离它最近的客栈。等阳光稍弱,直奔那一湾泉水。可是泉边的沙漠上,已被游人踩出横七竖八,杂乱无章的无数脚印。想要踩出一串只属于自己的脚印,看来已不太可能。

被人踩过了的沙漠松得难走。深一脚,浅一步地来到月牙泉边的我,默不作声地站在那儿。看着静卧在芦苇丛中的它,虽没有想象中那般清澈纯净。但仍可影照出天空的云彩,泉边的树木,伟立在它四周的绵延沙丘,以及南岸红麻。

你看,那儿有几只小鸟落在泉边的树枝上,吱吱喳喳地叫唤一阵后,逃也似的飞走了。举目四顾,我寻找那轻浮其上的玄身水鸭。听说它们曾飞越万里关山,在此带出过两翼长长的波纹,嬉戏在月牙泉边。如今它们躲在泉边的水草丛间了吗?抑或害怕人类的吵杂,已远离这片不再宁静的世界?

我不愿去想与愉快相反的一切,害怕影响眼前的美好。

远处出现长长的驼队,正驮着游人悠闲自在地从鸣沙山脚下走过。让人脑海不禁浮现出丝绸之路上的货运队伍。思绪飘得很远,却平静如泉水。就让我在泉边安静地呆一会吧,就像见到老朋友,彼此无需多言,沉默也是默契。

不一会,夕阳悄悄地滑落到了西边的沙丘上,身处低洼的月牙泉变得寂静灰暗起来。它身后的鸣沙山高高地耸立于晚霞下,发出耀眼的金光。

我追随着那光向鸣沙山脚下跑去。

山上已有三条往上爬行的队伍,此刻正如蚕虫般慢慢蛹动着。根据之前的经验,我不想再顺着别人的脚印走了,想走一条属于自己的新路。可刚往上走出几步,便气喘吁吁了。脚下的沙松软得使不上劲,越是用力,陷得越深,下滑也越厉害。我恼怒又觉可笑起来,这不正是余秋雨先生在《沙原隐泉》里描写的情形吗?上沙山实在是一项无比辛劳的苦役呀!

苦,可以不怕。但夕阳不等我,它快要落下山那边了。

为了尽快登上鸣沙山顶,我乖乖地走到队伍后面,去看个究竟。原来队伍的脚下摆放着一条长长的木梯。人踩着木梯的木条上,能落稳脚跟,起到有效防滑的作用。

跟在长长的队伍后面走,脚下是不滑了,可爬行的龟速能急死人。走在队伍前面的人,有时停下拍照,有时回头眺望月牙泉,让队伍后面的人无法迈开脚步往上走。有几个急性子的年轻人,跳着离开木梯,急冲冲地往上跑,跑不了多远,不是摔倒在沙漠,就是停下来大口喘着粗气。见此情形,我只好老老实实地跟在队伍后面,慢慢地到了山顶。

回头看,不见在沙漠中留下的足迹,只有长长的人龙在身后蛹动。

喘着粗气,我就地坐在鸣沙山顶上,用围巾裹住被风吹乱的头发,任凭大风在耳边呼呼作响。远远地望着山下的那一湾清泉,其弯如月牙的形状,显得娴静优雅。旁边的古建筑以及绿洲,美丽而不失肃穆,像沙漠中一只明亮的眼睛。

为什么大家都要往这边山顶爬?站在这里的我,终于懂了。

千年来,这漫天的飞沙,为什么从未把它填埋?夜半的飓风,从未把它吸干?这儿发生过多少故事?留下过什么人的足迹……不得而知,难于想像。

它真的是美丽善良的白云仙子路过这里,听到人们干渴难忍,撕心裂肺的哭声,难过地掉下了同情的泪珠吗?她的泪珠真的落地化为清泉,解除了人们干渴的灾难?为了感恩戴德,人们修了一座庙宇供奉白云仙子。

这一善举惹恼了神沙观里的神沙大仙,他抓把黄沙一扬,化作沙山想填埋清泉,赶走夺了他香火的白云仙子。白云仙子来到九天找嫦娥,借来一弯新月,放在沙山之中,化为清冽莹澈的月牙泉。

它也是白云仙子洒向人间的一滴泪。

人民难解大自然的奥秘,便以丰富的想象力创造出了这神话传说。

也有人说,月牙泉是党河的一部分。由于天气原因,党河改道,原有的一段党河,被沙吞噬,只留下了现在的月牙泉。泉水从水底往向上涌出,不断地填补月牙泉水,使之永不干涸。

而且四面环绕着月牙泉的鸣沙山上的沙土,从不落入泉中。 这与月牙泉周围的地势和奇特地形有关。由于月牙泉四周沙丘高耸,沙丘随着泉的形状也呈月牙形。吹进这种环山洼地的风,无论多大,都会往上盘旋。因而,刮风时,沙山上被风吹落的沙土又会往上流动,被送到山脊的另一面。因此 ,才会存在两千多年的沙漠奇观,为荒凉枯燥的大漠增添了一份神秘的色彩。

无论是神话还是它的地形分析,我都愿意相信。只因它已存在千年,真实地在我的眼前。

面对这眼神泉,我倾服于大自然的无穷力量,深感我们人类的渺小。如眼前广阔沙漠中行走的人,小得如同一只只蚂蚁。我也成了别人眼里的小蚂蚁。

当蚂蚁般的人群渐渐远去,夕阳带走天边最后一抹绚丽,寒风灌入我的衣裳,我从地上站了起来,拍了拍裤上的沙土,欲迈步从没人走过的地方下山去。

我的同伴蔡蔡,脱下鞋子,挽起裤脚,战战兢兢地走在我前面。我也脱下鞋子,塞入背包,一边急步往下冲,一边对她说:“这山好下,只管放开走。”

蔡蔡满脸疑惑地看着我。我回头笑着对她说:“余秋雨先生告诉我的。”

没错,果然如他所说:“才两脚,已出溜下去好几米,又站得十分稳当。不前摔,也不后仰,一时变作了高加索山头上的普罗米修斯。”

“再稍用力,如入慢镜头,跨步若舞蹈,只十来下,就到了山底。”我那么艰难地爬了一个多时辰的路,只用一分钟就轻松地走到山脚下了。

回头望,依稀可见一串脚印连成线,线落在脚下,我为在这儿留下了自己的脚印而欣喜。

回客栈的路上,我笑自己又何必在意那些或有或无的脚印?记得泰戈尔的诗中所言:“天空不留下鸟的痕迹,但我已飞过。”

即使沙漠没留下我的足迹,但我已走过;某些人的感情虽没有结果,但已爱过;没有获得卓越的成就,但已努力过;人生没有输赢,只要体验过……是的,无论是生活中的挫折、成功、辉煌,还是……都是人生的经历,是一笔财富。

这沙漠之眼,镶嵌在沙漠中,注视着大地,在荒漠坚守千年。也许在某年白云仙子会慢慢擦干这滴眼泪,逐渐干涸,但它终究如梦境般绚丽多彩过。