您现在的位置是: 首页 > 气象探索 气象探索

兖州天气情况_兖州一周天气

tamoadmin 2024-11-17 人已围观

简介1.唐国的兴盛衰亡2.读兖州某日相关气象预报资料表,完成3~4题.下列关于兖州气象资料中三日天气的叙述,正确的是( )A3.怎么查雅虎的weather location codeiphone的天气插件要求输入这个东西,怎么查啊雨淅淅沥沥,尤其是春秋两季,每隔一两天就发生一次阴雨天气。贵州为什么具有这样的气候特点呢?其一,贵州的地理环境处于云贵高原的东坡,是一个丘陵起伏的山地,西部高而东部低,平均

1.唐国的兴盛衰亡

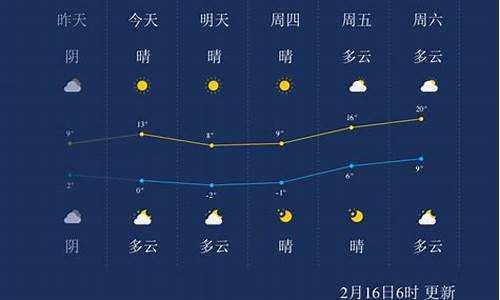

2.读兖州某日相关气象预报资料表,完成3~4题.下列关于兖州气象资料中三日天气的叙述,正确的是( )A

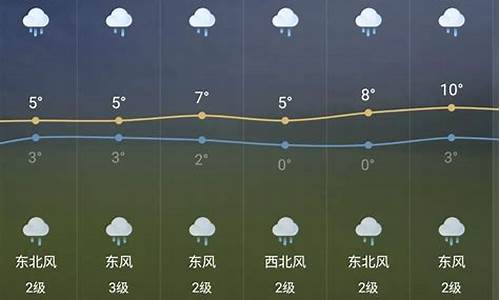

3.怎么查雅虎的weather location codeiphone的天气插件要求输入这个东西,怎么查啊

雨淅淅沥沥,尤其是春秋两季,每隔一两天就发生一次阴雨天气。

贵州为什么具有这样的气候特点呢?其一,贵州的地理环境处于云贵高原的东坡,是一个丘陵起伏的山地,西部高而东部低,平均高度在1000米左右。这样的地形,好像在地上放了一架,冷气流从上面下来要加速,暖气流从下面上去被抬升,所以极易发生阴雨天气。其二,贵州也是我国冷暖空气经常交锋的地方,夏天,南方的暖气流势力很强盛,几乎控制了贵州全境,在暖气流刚侵入的时候,由于地形的抬升,常常发生短期的雷阵雨;春秋两季,北方的冷气流势力增强,逐渐地向南扩张,并有一股股冷气流顺着青藏高原东侧加速流入贵州境内,和将要退缩的暖气流相遇,由于冷、暖空气势均力敌,相持不下,因此经常发生连续性的阴雨天气。冬季,是冷气流发展最强盛的时期,冷空气的势力经常控制贵州省的大部分地区,这时,虽然冷空气强盛,但潜伏在印度洋上的暖空气还不时地进行“偷袭”,在贵州境内常常形成相持的局面,因而发生雨雪天气。

由此可见,贵州一年四季都是多阴雨天气,所以自古以来就有“天无三日晴”的说法。

[我还想知道]

“”是我国的别称,泛指全国。相传在四五千年前,中国的大地上发生了一次特大的洪水,人们被迫向山顶、高地迁徙。后来,禹疏通河道,治服了水患,把天下分为九个区域,供后人居住,于是就有了之名。

分别为冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州。

唐国的兴盛衰亡

兖州天气预报 (2012-05-02 18:00发布)

日期 天气现象 气温 风向 风力

2日星期三 夜间 晴 低温 17℃ 无持续风向 微风

3日星期四 白天 晴 高温 30℃ 无持续风向 微风

夜间 晴 低温 18℃ 无持续风向 微风

4日星期五 白天 晴 高温 30℃ 无持续风向 微风

夜间 晴 低温 18℃ 无持续风向 微风

5日星期六 白天 晴 高温 31℃ 无持续风向 微风

夜间 晴 低温 19℃ 无持续风向 微风

读兖州某日相关气象预报资料表,完成3~4题.下列关于兖州气象资料中三日天气的叙述,正确的是( )A

唐代/气候变化/兴衰

正 文

唐代是中国封建社会最强盛的一个王朝,经济强盛,城市繁荣,文化昌盛,人才辈出,幅员广阔,国力鼎盛,外夷四服。对于造就唐代文明的原因,以往多从人为的因素出发去考察,从历史的积累和开明的君主去寻求原因,这不失为一个重要的考察角度。近年来已有学者注意到气候温暖时期往往与兴盛的中国封建王朝在时间上相对应。

不过,这种温暖湿润的环境基础与文明昌盛的机理怎样?这种机理与历史的承传积累和开明君主的功用怎样?本文拟从唐代气候变化与唐代历史的关系来解决这个问题。再者,治史者都知道,唐代是中国封建社会鼎盛的王朝,而、天宝年间又是唐王朝鼎盛的时期,也是一个由盛转衰的转折时期。在这个时期内“安史之乱”是一个重要的标志件。在某种程度上讲,安史之乱是中国封建社会一个很令人玩味的转折点,而这个转折点是否与唐代百年以上尺度的气候变化有内在联系呢,这是本文要解决的第二个问题。

一

1.唐代是中国历史上一个温暖时期

竺可桢先生认为,公元7世纪是一个温暖湿润的时代,其主要是通过对梅树、柑桔物候和农作物生长期的对比,从物候学角度得出结论,后又用一万年挪威雪线、格陵兰冰块反映的气候特点作了应证。(注:竺可桢《中国近五千年来气候变迁初步研究》,《中国科学》13年2期。)从此以后,虽有人对此作过一些修正(注:近年来,牟重行先生撰《中国五千年气候变迁的再考证》一书(气象出版社,1996年),对竺可桢的观点和史料问题提出了系统的商榷。),但几乎所有的历史地理专著和教材都沿用竺老之说,将唐代定为温暖期。如马正林《中国历史地理简论》、张步天《中国历史地理》、邹逸麟《中国历史地理概述》、史念海《中国历史地理纲要》、张全翼、张全明《中国历史地理论纲》等。张家诚等《气候变迁及其原因》、中国科学院《中国自然地理·历史自然地理》、龚高法等《历史时期我国气候带的变迁及生物分布线的推移》及台湾学者刘昭民《中国历史气候之变迁》等也支持唐代温暖说。

不过,已经有学者提出了新的说法,否定了唐代温暖说。满志敏便是一个代表,他首先在1990年出版的《历史地理》第8辑上撰《唐代气候冷暖分期及各期气候冷暖特征的研究》一文,对唐温暖期提出异议,提出唐代中期以后转冷新说,接着在施雅凤等主编的《中国气候与海平面》、邹逸麟主编的《黄淮海平原历史地理》等书及《关于唐代气候冷暖问题的讨论》一文中进一步加以说明,主要理由是长安梅树、橘树、驯象带有人工保护措施而不能作为气候温暖的指示,并对农作物生长期作了重新解释。同时列举了许多唐代寒冷的证据。近来王铮等又提出唐代气候属于混沌(Choas)状态,气候不稳定(注:王铮等《历史气候变化对中国社会发展的影响》,《地理学报》1996年4期。)。

笔者认为从目前的总的研究来看,唐代温暖湿润说证据更加充足。

(1)满志敏认为:"因此,就唐代柑桔经济种植分布区与现代相比,并不能得出唐代中国气候暖于现代、气候带北移一个多纬度的结论。"笔者认为满志敏先生没有将全国一级的土贡地点与分布北线两个不同的概念分开。一般而言,亚热带和热带经济作物成为全国一级的土产或土贡的地区的气候因子应是十分适宜这种植物而有相当的宽容度的,故才有好的品种成为土产、土贡。如鄂州、襄州今天能种植柑桔但并不能成为全国等级的土质、土产的品质。实际上据笔者研究表明,悉州位于川西北黑水县,今天该地几乎不产柑桔了,年均温9.1度,1月均温仅-1.0度,年降雨量为827.7mm,但唐代当地是柑桔的重要产地,具有土贡品质。这说明该地区当时年均温比现在高4度左右,1月平均气温高3-4度左右。同样,唐代巴州、绵州也是重要的柑桔土贡之地。但今天虽然出产,却远非土贡品质。

(2)笔者赞同满志敏认为的用驯象、人工保护的梅树、柑桔、荔枝、竹类指示的气候特征的信度不高的结论,但在对寒冷气候指示记载的认同上与满志敏有一定的分歧。笔者认为对于中国黄河流域冬季"寒"、"大寒"指示北方寒冷气候的信度不高,因为一方面这里的"大寒"、"寒"本身没有定性,指示的温度可高可低;一方面,相反,中高纬度地区冬季"寒"、"大寒"反而更具常态,而不寒才显异常。所以统计唐代这些地区"大寒"、"寒"意义本身并不大。这就如统计中国南方地区夏季炎热一样意义不大。相反,如统计北方地区"冬无雪"和中国南方地区冬季江河"封冻"之类才更有气候指示性。基于这种认识,笔者认为朱士光、王元林统计唐代关中地区16个年份冬无冰雪,认为"这在我国历史上各王朝中是绝无仅有的"来说明唐代温暖是较可信的。台湾刘昭民《中国历史上之气候变迁》认为:"在唐代的三百年中,大雪奇寒和夏霜夏雪的年数都比较少,而冬无雪的年竟达十九次之多,居中国历史上各朝代之冠"。有关专家据物候和柑桔分布研究也表明,唐代年平均气温平均比现在高1度左右。(注:刘昭民《中国历史上之气候变迁》一书引:Shen wenhsiung,changes in China's climate,Bulletinof the American Meteological society,Vol.55,No.11,Nov,14.)吴宏岐还谈到杨仁怀等研究2000年来海平面的变化与气温波动,也表明8至10世纪为一个温暖期,当时年均温约高于现代1度左吉,称为"小高温期";又据于希贤、段万倜、龚高法等研究的物侯、雪线、植被等情况综合认为唐代年均气温高于现代1度左右,气候带纬度北移1度左右。(注:吴宏岐等《隋唐时期气候冷暖特征与气候波动》,《第四纪研究》1998年1期。)

(3)唐代的区域气候研究结果也是如此。有的学者从河南历史时期寒冷变化看出,隋唐时期是"以暖为主,而后期转寒"。(注:盛福尧《初探河南历史时期的寒暖》,《历史地理》第七辑。)陈家其等建立的2000年以来江苏温度变化指数曲线表明,在相对较温暖时期持续最久的是7、8世纪,即唐代中期以前,其间很少冷冬记载。(注:陈家其等《江苏近二千年气候变化研究》,《地理科学》1998年3期。)唐代长江上游荔枝种植北界比现在高2个纬度,由此可推论当时长江上游地区年均气温比现在高1-2度左右。(注:蓝勇《近2000年来长江上游荔枝分布北界的推移与气温波动》,《第四纪研究》1998年1期。)据郭声波研究认为唐代成都有荔枝生长,但南宋就没有了。(注:郭声波《成都荔枝与十二世纪寒冷气候》,《中国历史地理论丛》1989年3期。)另唐代张籍《送蜀客》诗有:"木棉花开锦江西",知唐代成都有木棉生存,不论这种木棉是木棉属的木棉或是棉属的树棉,都是一种喜温暖的植物,今天成都这两种植物都没有自然状态的生存,可说明唐代成都气温应比现在高。刘昭民《中国历史上之气候变迁》根据杜甫在成都作《咏雨》诗谈到阴历四月梅雨型天气,认为现在成都春夏之交已经没有梅雨天气,也可见唐代成都比现在更温暖多雨。据《新唐书》和《蛮书》关于云南柘蚕生长期来看,一般是正月生而二月茧。我们知道,蚕对温度要求十分高,月均温低于20度便可能受到影响,最适温为16度到21度,气温降到7.5度以下便进入休眠状态。这样可以看出蚕的适温期比现在提早许多,说明当时云贵高原年积温比现在高。对《蛮书》卷7记载的曲、靖州以南和滇池以西的农作节气,历代争论较大。笔者取昭通坝子、滇池坝子两地节气对比看出,唐代水稻是阴历三四月播种,八月收获,而现在这些地区是阴历四月底播种,十月才收获,可见现在水稻生长期推迟并拖长,说明现在云南地区一定时期内活动积温下降,可供作物生长的的时期缩短。

(4)唐代不仅温暖,而且是一个十分湿润的朝代。竺可桢《中国历史上气候之变迁》一文统计了中国历代旱灾和雨灾,表明唐代是一个旱灾相对较少的时代。陈高庸《中国历代天灾人祸表》下册统计表明,隋唐五代时期是中国历史上灾害中水灾比例最高的时期,这可能与当时降水丰沛有关。吕蔚光《华北变旱说》(《地理》第一卷2期,1937年)认为汉唐时期塞外河水普遍丰于今日。进一步研究也表明,公元630年到834年这200多年是近3000年来历时最长的多雨期。(注:王乡、王松梅《近五千年我国中原气候在降水量方面的变化》,《中国科学》B辑,1987年1期。)可见唐代气候确实比较湿润。

总之,现在看来唐代在中国2000年的历史上属于温暖湿润的时期是可信的。

一2

2.温暖湿润的气候对唐代农业经济的影响

(一)气候变化对历史时期中国农牧生产的影响

王子今先生曾对秦汉气候变化与历史发展的关系作了研究,认为两汉间的气候由暖到寒的转变,正与移动的方向由西北而东南的转变表现出大体一致的趋势,而关中和华北平原与江南的户口消长及河患消长更进一步证明了这种相关性。(注:王子今《秦汉时期气候变化的历史考察》,《历史研究》1995年2期。)这说明气候变化对秦汉社会发展影响十分明显。

从历史地理角度来看,百年尺度的气候变化对高纬度的东牧地区(大漠南北)、中纬度的中国传统农业区(黄河流域)和低纬度的南方开发不足区(长江流域和珠江流域)的影响巨大且各有侧重。

(1)对高纬度东牧区的影响。研究表明游牧民族的生存对草原生态环境有很大的依赖性,气温波动和降雨量的变化对牧业生产的影响往往是致命的。至今草原地区的"白灾"仍是最严重的自然灾害之一。在生产力更低下的中古时期,传统游牧民族相对于当时的农耕民族而言,对自然的依赖更加明显。研究表明,我国内蒙古草原地区有的地方牧草产量与夏季降雨量相关系数达0.68。1980年的气温偏低和夏季少雨使牧草生长期减少了五分之三的时间,加上气候寒冷,致使有的地方冬春死畜率达90%。(注:内蒙古镶黄旗气象局等《牧草生长的气候条件的研究》,《中国草原》年2期。)这种气温波动往往对游牧民族产生迁移大格局的影响。使寒冷期中国高纬度地区游牧民族形成周期性的向南推进大势。相反,如果气候相对温暖湿润,草原生态环境良好,游牧民族生产相对正常,社会往往相对稳定,对南方农业民族的影响相对较小,南方农业民族的北面压力相对小,有利于黄河流域农业生产的发展。

(2)对中纬度传统农业区的影响。据倪根金研究表明,我国北方中纬度地区在历史时期气候变化总的趋势是日益干冷,这便造成了我国湿润和半湿润地区向南退缩,干旱和半旱区向南扩展,农牧业区线南移,进而使适合农作物生长的时期缩短,熟制减少;同时还造成自然灾害频率增大,生态环境恶化,水源减少,水利工程功效衰落;北方水稻种植萎缩,粮食单产量下降;同时也使经济作物种植分布和经济动物分布南迁(注:倪根金《试论气候变化对我国古代北方农业经济的影响》,《农业考古》1988年1期。)。相反,如果气候变得温暖湿润,则农牧线北移,农耕区扩大;气候转暖往往使自然灾害频率减小,农业生产相对稳定。气候转暖使供农作物生长的周期增长,熟制增加,复种指数增大,单位面积总产量增大;单季农作物可能因气候湿热而本身生长期短,在单季产量得到提高的同时,也为提高复种指数提供了更多的时间。同时气候温暖湿润使水源更充足,水稻的种植面积拓展,粮食产量提高,而竹类、桑类植物在北方生长更好,随生物多样性而来的产出多样性往往使北方地区有更多的农业经济增长点。也就是说在中国北方的黄河流域,气候温暖湿润往往更有利于农业经济的发展,而农业经济的发展是传统中国封建社会发展的基础。

(3)对低纬度南方开发不足地区的影响。气候变化对我国长江流域和珠江流域的影响较复杂。这种复杂主要来自两个方面。一方面历史地理的研究表明,历史时期我国中低纬度地区气候变化的幅度是大大小于中高纬地区的,也就是说长江流域,特别是珠江流域气候变化幅度较小,对环境的影响也较小。一方面南方地区的地表下垫面相对更复杂,山地、丘陵、平坝相兼,而地表水丰富,在上古和中古时期一些地区还处于一种原生态状况,随着人类生产力的提高,对这些地区的开发往往人为因子的影响更明显。王子今先生曾认为东汉以后气候日加干冷是长江中游长沙、桂阳、零陵地区户口发展,使"卑湿"地区得到更好开发的自然条件,从理论上讲似有其道理,但真正要说清楚两者之间的关系可能需要进一步探索。因为唐代比东汉魏晋南北朝湿润多雨,但南方地区却得到更大的开发,"卑湿"的环境得到更大的改善。实际上从气候变化来看,如果南方地区更加干冷,对农业经济的副面影响也更大。由此看来,南方地区的开发可能还是受南北文明大移位的影响,人为的因子可能更大。

随着生产技术的进步,从理论上讲气候变化对农业生产的影响相对减弱。不过,据杨柏等人研究近百年中国亚热带地区农业气候带界限动态变化表明,北亚热带和中亚热带北界近百年摆动2个纬距,其中双季稻北界摆动1个纬度,柑桔北界摆动近1个纬度。对农业生产的影响仍十分大。(注:杨柏等《近百年中国亚热带地区农业气候带界限动态变化及对农业生产的影响》,《自然学报》1993年3期。)可见直到现在气候中长期变化对农业生产的影响仍不可低估,更何况是在唐代。

(二)温暖湿润气候对唐代农业经济的影响

(1)农牧业分界线北移,农耕区扩大。唐代随着气候变温暖和一些人为的因素,农牧业地区的北线在向北推移。据学者研究表明,从战国到西汉初年,自今青海东部河湟地区向东北经陕北、陇东的泾、渭、北洛河上游,晋西北山陕峡谷流域南缘龙门山,又东北沿着吕梁山、恒山,接燕秦长城至今辽宁境内,存在着一条农牧业界线。汉武帝时,北伐匈奴而取得了"河南地",设立了44个县,农垦区向北推移,农牧业北线推移到西达河套西乌兰布和沙漠和贺兰山、河西走廊和湟水流域,北抵阴山山脉,东面沿长城一线。但东汉以来北方民族南下,使农牧区界线打乱,形成了一个农牧业杂处的交错过渡带。(注:邹逸麟《中国历史地理概述》161页,福建人民出版社,1993年。)

据研究表明,到了唐代农牧业界线变成了农耕区与半农半牧业的界线,且有所北移,如东段北移到燕山山脉以下,西南端向南延伸,达到陇山之西,东北端也可以伸向辽水的下游。而半农半牧区与牧区也形成一条界线,即由阴山山脉西达居延海,东达燕山山脉。在这样的形势下,农业区形成一些发达富庶的地区,如泾渭河下游、汾水下游、涑水流域、伊洛两水下游和黄河的下游。在半农半牧区里面,已经有相当的农业基础。(注:史念海《隋唐时期农牧地区的变迁及其对王朝盛衰的影响》,《唐代历史地理研究》,中国社会科学出版社,1999年。)这不仅使唐代的农耕区扩大,而且使农耕区与牧区有一个缓冲地带,使唐代的边防有一定的当地给养支持,使唐代经济力量增强,军事防御更稳固,社会更加稳定。这既直接有利于唐代经济的发展,也为农业经济发展创造了一个更稳定的社会环境。宋元以来中国西北地区气候日加干旱少雨,多以牧业为主,经济落后,可是唐代能在西域驻军屯田,以致西北陇右地区"闾阎相望,桑麻翳野"(注:《资治通鉴》卷二一六。),西北丝绸之路也十分通畅。

(2)农业经济作物种植北线北移,产出多样性更明显。由于气候的温暖湿润,唐代农业经济作物种植的北界更靠北一些,如水稻、蚕桑、竹类、柑桔等。这样,产出的多样性为农业经济的发展提供了更好的条件。倪根金引张养才的研究表明,历史气候温暖期单季稻在黄河流域栽培,双季稻可以推进到长江两岸;寒冷期,单季稻普遍栽培在淮河流域,双季稻在岭南地区比较普遍。历史时期气候冷暖变化,可引起单、双季稻种植地区的南北变动,其变动约两个纬距。(注:倪根金《试论气候变化对我国古代北方农业经济的影响》,《农业考古》1988年1期。)据研究表明,唐代黄河流域普遍开发了水稻田,水稻种植西起河西走廊,北抵河套、燕山南麓,南至秦岭、淮河,东至于海,分布北线比前后时期都靠北一些,分布面积也更广阔一些。(注:邹逸麟《历史时期黄河流域水稻生产的地域分布和环境制约》,《复旦大学学报》1985年3期。)唐代黄河流域还是重要的蚕桑生产地区,河南府、郑州、汝州、滑州、汴州、宋州、陈州、徐州、兖州、密州、虢州、相州、卫州、贝州、幽州、冀州、赵州、安东都护府、晋州、汾州、代州、并州、京兆府、岐州等都出产蚕桑,河南道、河北道是传统产区,保持发展优势,而河北和河东高纬度地区蚕桑业也有了较大的发展。(注:赵丰《唐代蚕桑业的地理分布》,《中国历史地理论丛》1991年2期。)笔者认为高纬地区的蚕桑发展正是唐代气候温暖因素造成的。唐代在黄河流域有大面积的竹林分布,宋代在北方地区发现一些竹类根系,可能便是唐代所留。北宋沈括《梦溪笔谈》卷21:"近岁延州永宁关大河岸崩,入地数十尺,土下得竹笋一林,凡数百茎,根干相连,悉化为石。"南宋罗大经《鹤林玉露》卷4称:"余闻秦中不产竹,昔年山崩,其下乃皆是竹头,由是言之,古固产竹矣。"所以,隋唐时期关中地区一些县设有司竹监。这种北移趋势在西南地区也有表现,如前面谈到的唐代荔枝分布比现在北移2个纬度,唐代西南柑橘种植中心比现在高2个纬度,五代北宋中国食用粉芭蕉(M.paraddisiala var sapientum)和观赏芭蕉(Musa basjoo)的分布也比现在更靠北一些,(注:蓝勇《历史时期西南经济开发与生态变迁》,云南教育出版社,1992年。)想唐代也然。

在这种温暖湿润的气候背景下,北方地区水更丰富。据王利华先生研究,中古时期黄河中下游地区水环境仍较好,河流湖泊中栖息着丰富的鱼类,渔业生产在社会经济生活中仍占有重要的补苴地位。(注:王利华《中古时期北方地区水环境和渔业生产》,《中国历史地理论丛》1999年4期。)

(3)可供农作物生长时间增长,农作物生长周期缩短,复种指数提高。由于气候温暖湿润,热量条件好,唐代可供农作物生长的时间增长,唐五代温暖湿润时期农作物的生长期比现在长10天以上。(注:龚高法等《气候寒暖变化及其对农业生产的影响》,《纪念科学家竺可桢论文集》195页至212页,科学普及出版社,1982年。)

据郑学檬研究表明,唐代是在四月收麦,而宋代多在五月。同样唐代的两税收取时间比宋代提早一个多月,(注:郑学檬《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》,岳麓书社,1996年。)麦收时间的推迟必然会影响其它复种和轮作的农作物生长。

唐代岭南流行双季稻,但唐宋之际重庆涪陵一带也流行双季稻,故《舆地纪胜》卷174引《龟陵志》记载:"五月半早稻已熟,便可食新。七八月间收割已了。"与之相印证的是同时唐代涪陵一带出产荔枝,品质优良而入贡杨贵妃,也说明当地当时气候比现在温暖。

据《蛮书》卷7记载:"从曲、靖州已南,滇池以西,土俗唯业水田,种麻、豆、黍、稷不过町疃。水田每年一熟,至八月获稻,至十一月之交,便于稻田种大麦,三月四月即熟。收大麦后,还种粳稻。小麦即于岗陵种之,十二月下旬已抽节,如三月小麦与大麦同时收刈。"这是见于记载的最早的我国稻麦两熟制。有的学者还谈到长江下游唐代也有了稻麦两熟制。稻麦两熟制在唐代普遍推广,可能与唐代气候温暖湿润而农作物生长时间增长有关。

不难想像,可供农作物生长时间增长,农作物生长周期缩短,复种指数提高,单位面积产量提高,自然有利唐代农业经济的发展。

(4)农作物单产量提高,粮食总产量提高。研究表明,在中国北方中高纬度地区,在温暖气候状态下,自然灾害的频率减小,而温暖气候本身也有利于农作物的生长,这便使唐代许多粮食作物单产量提高。据吴慧先生研究表明,中国古代在元代以前粮食亩产量以唐代最高,达334斤。(注:吴慧《清代粮食亩产的计量问题》,《农业考古》1988年1期。)王铮等研究表明,唐代北方税粮比例占全国的75.9%,北宋北方地区的税粮比例占全国的54.7%,而田土比例只占全国的31%,以后北方普遍田土在全国的比例高于税粮在全国的比例,这表明温暖时期北方土地生产力水平高于全国平均水平,但以后则相反。(注:王铮等《历史气候变化对中国社会发展的影响》,《地理学报》1996年4期。)

(5)水利建设成效显著。温暖湿润的气候有利于水利建设的发展,特别是在中高纬度地区的中国黄河流域更是明显。研究表明,中唐以前北方地区水利复兴,将西汉时期的水利工程完全恢复,并新建了一些新的灌区。特别是引黄灌溉的成功和关中水利的恢复。据李剑农《中国古代经济史稿》统计唐代有水利工程253项,宋代为1048项,但唐代北方地区有103项,宋代北方地区则只有78项。这说明唐代北方地区的农业水利建设是十分突出的。这对于以北方为核心区的唐代文明兴盛有举足轻重的地位。中唐以后南方地区的水利建设持续发展,湖田、沙田、葑田、畲田、梯田等土地利用形式已屡见于记载。其中意义最大的是太湖流域塘埔圩田的形成(注:梁家勉主编《中国农业科学技术史稿》,农业出版社,1989年。)。南方这种水利建设的高潮在宋代得以继续,而宋代北方地区由于自然和人为因素造成水利建设成就不大,南北水利建设的差距由此拉开。

(6)由于国力强盛,使南方地区的开发有了保证。与宋代相比从总体上讲,唐代北方地区的经济仍十分发达,综合国力总的来看仍十分强盛,这为进一步开发南方地区创造了条件。在这种条件下,生产力中生产工具有了明显的改进。唐以前各朝的农具发明和改进都是围绕着旱地技术的耕耘和灌溉,从唐代开始,由于江东犁的定型,水田耕作工具不断发展,为南方水稻种植和农业经济的发展创造了条件。水稻种植的推广,又使南方土地进一步熟化,水稻土增加,南方农业经济形成良性循环,使唐代全国经济都处于一个全面发展的时期。

气候的温暖湿润为唐代农业经济发展创造了环境基础。据研究,唐代人口最高达7722万,每平方公里20多人,(注:杜文玉《唐宋经济实力比较研究》,中国唐史高级研究班交流论文,19年,承德。)垦田面积在800至850万顷,(注:《汪篯隋唐史论稿》,中国社会科学出版社,1981年。)人地比率在10至8之间,(注:朱国宏《人地关系论》,复旦大学出版社,1996年。人地比率在8至10之间可能为传统中国社会的合理指数,从这个意义上讲,唐代文明的发达有前朝历史发展的承传积累作用。)当时有所谓"四海之内,高山绝壑,耒耜亦满",(注:《元次山集》卷七《问进士》。)连西北相对干旱的陇右地区在唐代前期也是"闾阎相望,桑麻翳野"。(注:《资治通鉴》卷二一六。)经济的发展为社会的发展创造了条件,故社会发展上有"路不拾遗,行不赍粮"、"远适千里,不持寸刃"之称。(注:《唐语林》卷三;《通典》卷七。)物质文明的发展为政治稳定、军事国力强盛和文化发展创造了条件,唐代在科举、疆域、文学、绘画、音乐、雕塑等方面的成就不论是在中国历史上还是当时的世界范围都有十分大的影响,唐代文明由此成为世界文明史上足可以大书特书的一页,而这种文明正是以唐宋这个中世纪的温暖期为基础的。

二

二

1.唐宋间气候的由暖转冷与北方游牧民族的南下

据满志敏先生研究表明,以百年尺度而论,有唐一代300多年中,气候冷暖可划分成两个时期,其中以8世纪中叶为转折点。从8世纪中叶至10世纪中叶,各类寒冷频繁地发生,秋季冷空气南进的时间提旱,春季时间则推迟,相应霜冻与降雪出现的最早、最晚时间都有提早或推迟。从河湖海冰冻现象研究,气候带要比现代南退一个纬度。(注:满志敏《唐代气候冷暖分期及各期气候冷暖特征的研究》,《历史地理》第8辑。)朱士光等对关中地区气候变化的研究也表明,唐德宗贞元年间(785至805年)以前7世纪、8世纪,气候以暖冬为主,气温偏高。而在唐代后期,即贞元年间以后的9世纪,则以寒冬为主,也有春、秋出现霜雪害稼的现象。这种相对寒冷时期一直延续到了五代时期。(注:朱士光、王元林《历史时期关中地区气候变化的初步研究》,《第四纪研究》1998年1期。)陈家其等研究表明,近两千年气候变化,最温暖气候是在7、8世纪,即唐代中叶以前,但唐代后期和北宋气候寒冷。(注:陈家其等《江苏省近两千年气候变化研究》,《地理科学》1998年3期。)盛福尧研究河南历史气候也表明,唐代后期转寒冷。(注:盛福尧《初探河南历史时期的寒暖》,《历史地理》第7辑。)文焕然画出的8000年中国气候冷暖示意图也表明,6至7世纪中叶以前气温高,以后开始下降至10世纪。(注:文焕然《中国历史时期冬半年气候冷暖变迁》,科学出版社,1996年。)据王铮等研究表明,880年以后至1230年间气候为混沌(Chaos)时期,880年以后,季风退缩,中国东部沙漠化加剧,总的说来,在近2000年间,以1230年为界,前期相对温暖,后期相对冷。(注:王铮等《历史气候变化对中国社会发展的影响》,《地理学报》1996年4期。)这就是说,880年至1230年这300多年间是一个气候转折的过渡时期。不过,以今天的气候标准来看,这仍是一个相对温暖湿润的时期,即我们指的中世纪温暖期。同时我们也应看到,这个时期是一个由温暖湿润转向寒冷干燥的转折时期,其中8世纪中叶和12世纪是这300多年间两个比较明显的突变时期,而12世纪的突变在尺度上应比8世纪更大。

早在20世纪初亨丁顿在《亚洲的脉动》(E.Huntington,The Pulesof Asia,Boston,1907)一书中便提出中

怎么查雅虎的weather location codeiphone的天气插件要求输入这个东西,怎么查啊

A、31日气压较低,主要因为受暖空气影响,故不符合题意;

B、1日白天气温低,主要因为大气削弱作用强并且受冷空气影响大,故正确;

C、1日风力较大,主要因为冷锋过境,故不符合题意;

D、2日夜间气温低,主要是大气逆辐射较弱,故不符合题意.

故选:B.

阿巴嘎旗 CHXX0243 阿城 CHXX0001爱辉 CHXX0174阿合奇 CHXX0210

阿拉尔 CHXX0212 阿勒泰 CHXX0196安达 CHXX0187敖汉旗 CHXX0002

安康 CHXX0394 安宁 CHXX0003 安庆 CHXX0452鞍山 CHXX0004

安顺 CHXX0005 安阳 CHXX0269 安县 CHXX0182 巴楚 CHXX0211

百灵庙 CHXX0247 班戈 CHXX0324 百色 CHXX0488 白银 CHXX0006

巴仑台 CHXX0204 保定 CHXX0308 宝鸡 CHXX0387 宝清 CHXX0188

保山 CHXX0370 包头 CHXX0007 巴中 CHXX0348 巴塘 CHXX0352

巴音毛道 CHXX0225 巴音布鲁克 CHXX0206 北塔山 CHXX0201

北海 CHXX0499 北京 CHXX0008 蚌埠 CHXX0444 本溪 CHXX0296

毕节 CHXX0418 彬县 CHXX0439 波阳 CHXX0009 博克图 CHXX0287

长岛 CHXX0312 长白 CHXX0299 长春 CHXX0010 常德 CHXX0416

昌吉 CHXX0011 长岭 CHXX0277 长平 CHXX0012 长沙 CHXX0013

常熟 CHXX0014 长汀 CHXX0472 常州 CHXX0015 朝阳 CHXX0294

承德 CHXX0302 成都 CHXX0016 成山头 CHXX0314 郴州 CHXX0435

赤峰 CHXX0286 重庆 CHXX0017 楚雄 CHXX0373 达县 CHXX0400

大柴旦 CHXX0230 大陈岛 CHXX0464 达拉特旗 CHXX0018 大理 CHXX0371

大连 CHXX0019 丹东 CHXX0306 单县 CHXX0505 稻城 CHXX0357

Daodi CHXX0020 Daolin CHXX0021 Darlag CHXX0336 大同 CHXX0251

大通 CHXX0022 大悟 CHXX0347 大兴 CHXX0023 德格 CHXX0344

德令哈 CHXX0231 丁青 CHXX0342 堆龙德庆 CHXX0360 定海 CHXX0455

定陶 CHXX0320 定西 CHXX0024 定县 CHXX0025 东方 CHXX0504

东沙岛 CHXX0503 东升 CHXX0255 东台 CHXX0445 都兰 CHXX0235

敦化 CHXX0284 敦煌 CHXX0223 多伦 CHXX0285 独山 CHXX0432

伊金霍洛旗 CHXX0220 峨眉山 CHXX0359 恩施 CHXX0406

二连浩特 CHXX0240 房县 CHXX0395 凤城 CHXX0026 奉节 CHXX0401

丰宁 CHXX0292 丰台 CHXX0027 佛冈 CHXX0483 佛山 CHXX0028

扶绥 CHXX0030 福鼎 CHXX0469 富锦 CHXX0185 抚顺 CHXX0029

阜阳(富阳) CHXX0442 富蕴 CHXX01 福州 CHXX0031 刚察 CHXX0232

甘谷 CHXX0032 赣榆 CHXX0438 赣州 CHXX0436 高要 CHXX0491

高邑 CHXX0033 甘孜 CHXX0345 耿马 CHXX0377 格尔木 CHXX0234

贡嚘 CHXX0034 珙县 CHXX0035 拐子湖 CHXX0222 广安 CHXX0036

广昌 CHXX0470 广华 CHXX0396 广南 CHXX0477 广州 CHXX0037

贵定 CHXX0038 桂林 CHXX0434 桂平 CHXX0489 贵阳 CHXX0039

固始 CHXX0443 固阳 CHXX0040 海城 CHXX0041 海口 CHXX0502

海拉尔 CHXX0175 海林 CHXX0244 海伦 CHXX0183 海宁 CHXX0042

海晏 CHXX0319 Haliut CHXX0246 哈密 CHXX0219 汉沽 CHXX0043

杭州 CHXX0044 汉江 CHXX0045 汉中 CHXX0390 哈尔滨 CHXX0046

河池 CHXX0478 合川 CHXX0047 合肥 CHXX0448 合江 CHXX0048

河南 CHXX0337 河曲 CHXX0256 河源 CHXX0492 菏泽 CHXX0339

和布克塞尔 CHXX0199 呼和浩特 CHXX0249 香港 CHXX0049

和田 CHXX0216 华山 CHXX0388 淮阳 CHXX0052 化德 CHXX0248

桦甸 CHXX0290 怀来 CHXX0301 华家岭 CHXX0239 黄山 CHXX0453

黄陂 CHXX0050 黄石 CHXX0051会理 CHXX0366 惠民 CHXX0311

会泽 CHXX0367 惠州 CHXX0053 呼兰 CHXX0054 虎林 CHXX0194

呼玛 CHXX0172 霍山 CHXX0447 胡四台 CHXX0055 湖州 CHXX0056

吉兰太 CHXX0252 扎鲁特旗 CHXX0275 集安 CHXX0425 江城 CHXX0384

江津 CHXX0057 江陵 CHXX0408 江门 CHXX0058 建阳 CHXX0059

胶南 CHXX0060 焦县 CHXX0061 嘉兴 CHXX0062 介休 CHXX0268

吉林 CHXX0063 济南 CHXX0064 景德镇 CHXX0457 静海 CHXX0065

精河 CHXX0202 景洪 CHXX0380 靖远 CHXX0066 济宁 CHXX0250

锦州 CHXX0067 九江 CHXX0068 九龙 CHXX0361 酒泉 CHXX0226

九台 CHXX0069 九仙山 CHXX0475 久镇 CHXX0070 鸡西 CHXX0193

朱日和 CHXX0245 句容 CHXX0071 哈巴河 CHXX0195 开封 CHXX0072

开阳 CHXX0073 康定 CHXX0358 克拉玛依 CHXX0200 喀什 CHXX0074

克山 CHXX0181 King's Park CHXX0170 库尔勒 CHXX0209

库伦旗 CHXX0075 宽甸 CHXX0305 昆明 CHXX0076 昆阳 CHXX0077

库车 CHXX0208 澜沧 CHXX0379 阆中 CHXX0399 兰西 CHXX0078

兰州 CHXX0079 冷湖 CHXX0227 乐亭 CHXX0307 拉萨 CHXX0080

乐至 CHXX0329 连县 CHXX0481 梁平 CHXX0405 连平 CHXX0484

辽阳 CHXX0081 利津 CHXX0365 临沧 CHXX0378 临东 CHXX0276

零陵 CHXX0429 陵县 CHXX0310 临海 CHXX0463 临河 CHXX0253

临江 CHXX02 临潼 CHXX0082 林西 CHXX0281 灵石 CHXX0264

丽水 CHXX0461 理塘 CHXX0353 浏阳 CHXX0083 柳州 CHXX0479

溧阳 CHXX0450 龙口 CHXX0313 龙里 CHXX0084 龙州 CHXX0494

庐山 CHXX0456 漯河 CHXX0085 罗甸 CHXX0431 洛阳 CHXX0086

卢氏 CHXX0389 泸水 CHXX0087 吕泗 CHXX0446 泸溪 CHXX0376

泸州 CHXX0088 澳门 CHXX0512 麻城 CHXX0403 玛多 CHXX0335

玛纳斯 CHXX0089 满都拉 CHXX0242 茫崖 CHXX0217 茂名 CHXX0090

马鬃山 CHXX0221 梅县 CHXX0486 眉山 CHXX0091 勐腊 CHXX0383

蒙山 CHXX0480 孟州 CHXX0092 蒙自 CHXX0385 绵阳 CHXX0351

民和 CHXX0093 民勤 CHXX0229 闽清 CHXX0094 米泉 CHXX0095

密云 CHXX0096 漠河 CHXX0171 牡丹江 CHXX0278 那曲 CHXX0325

南昌 CHXX00 南城 CHXX0465 南充 CHXX0098 南京 CHXX0099

南宁 CHXX0100 南平 CHXX0471 南沙岛 CHXX0511 南通 CHXX0101

南县 CHXX0102 南阳 CHXX0391 南岳 CHXX0423 那坡 CHXX0487

那仁宝力格 CHXX0241 内江 CHXX0103 嫩江 CHXX0177

New Kowloon CHXX0104 牛庄 CHXX0105 Nyingchi CHXX0356

鄂托克旗 CHXX0254 帕里 CHXX0330 平凉 CHXX0270

平潭 CHXX0476 平武 CHXX0350 平遥 CHXX0106 平阴 CHXX0107

皮山 CHXX0215 勃力 CHXX0108 泊头 CHXX0309 蒲城 CHXX0468

蒲口 CHXX0109 恰卜恰 CHXX0343 前郭尔罗斯 CHXX0190

Qijiaojing CHXX0205 青岛 CHXX0110 清江 CHXX0111 青龙 CHXX0303

清远 CHXX0289 钦州 CHXX0498 琼海 CHXX0506 齐齐哈尔 CHXX0112

奇台 CHXX0113 渠县 CHXX0460 泉州 CHXX0114 曲麻莱 CHXX0333

日照 CHXX0322 榕江 CHXX0433 瑞丽 CHXX0375 若尔盖 CHXX0338

若羌 CHXX0214 桑植 CHXX0410 珊瑚岛 CHXX0509 三水 CHXX0426

色达 CHXX0346 上蔡 CHXX0115 上川岛 CHXX0501 上海 CHXX0116

尚志 CHXX0192 汕头 CHXX0493 汕尾 CHXX0496 韶关 CHXX0482

邵武 CHXX0466 绍兴 CHXX0117 邵阳 CHXX0422 沙市 CHXX0118

嵊泗 CHXX0454 深县 CHXX0458 沈阳 CHXX0119 深圳 CHXX0120

射阳 CHXX0441 石拐 CHXX0121 石家庄 CHXX0122 石楼 CHXX0123

石浦 CHXX0459 狮泉河 CHXX0323 双城 CHXX0124 沭阳 CHXX0125

思茅 CHXX0381 思南 CHXX0420 四平 CHXX0283 索县 CHXX0341

松潘 CHXX0349 石炭井 CHXX0126 绥芬河 CHXX0279 绥宁 CHXX0127

孙吴 CHXX0178 塔城 CHXX0198 塔河 CHXX0128 泰山 CHXX0316

泰来 CHXX0186 太原 CHXX0129 塘沽 CHXX0130 唐山 CHXX0131

腾冲 CHXX0369 天冈 CHXX0132 天津 CHXX0133 天水 CHXX0386

铁岭 CHXX0134 铁干里克 CHXX0213 铁力 CHXX0328 通道 CHXX0427

通河 CHXX0191 通辽 CHXX0282 图里河 CHXX0173 托托河 CHXX0331

吐鲁番 CHXX0207 Uliastai CHXX0189 CHXX0135

乌苏 CHXX0136万源 CHXX0393 围场 CHXX0293 潍坊 CHXX0318

渭南 CHXX0137 威宁 CHXX0368 温州 CHXX0462 伍道梁 CHXX0238

武都 CHXX0340 武冈 CHXX0428 武汉 CHXX0138 芜湖 CHXX0449

武鸣 CHXX0139 乌鞘岭 CHXX0233 五台山 CHXX0257 武夷山 CHXX0467

梧州 CHXX0490 申扎 CHXX0326 西乌珠穆沁旗 CHXX0274 西安 CHXX0141

厦门 CHXX0140 湘潭 CHXX0142 咸阳 CHXX0143 小二沟 CHXX0176

孝感 CHXX0144 西昌 CHXX0363 西丰 CHXX0271 Xigaze CHXX0145

西华 CHXX0392 锡林浩特 CHXX0280 新巴尔虎右旗 CHXX0179

新安 CHXX0146 兴仁 CHXX0430 邢台 CHXX0266 西宁 CHXX0236

新津 CHXX0147 新县 CHXX0315 新乡 CHXX0148 信阳 CHXX0149

信宜 CHXX0495 西沙岛 CHXX0508 秀水 CHXX0412 寻乌 CHXX0485

徐闻 CHXX0150 徐州 CHXX0437 雅安 CHXX0354 延安 CHXX0267

盐池 CHXX0263 盐城 CHXX0273 阳江 CHXX0500 杨柳青 CHXX0151

阳泉 CHXX0152 延吉 CHXX0291 兖州 CHXX0321 叶县 CHXX0507

宜宾 CHXX0362 伊春 CHXX0153 伊都 CHXX0154 伊拉溪 CHXX0155

银川 CHXX0259 营口 CHXX0304 伊宁 CHXX0203 义乌 CHXX0218

益阳 CHXX0156 沂源 CHXX0317 永安 CHXX0473 永川 CHXX0157

永宁 CHXX0158 永暑礁 CHXX0510 酉阳 CHXX0414 攸县 CHXX0258

元江 CHXX0382 沅陵 CHXX0415 元谋 CHXX0372 原平 CHXX0261

虞城 CHXX0159 榆次 CHXX0160 岳阳 CHXX0411 榆林 CHXX0260

玉门镇 CHXX0224 郓城 CHXX0272 榆社 CHXX0265 榆树 CHXX0334

杂多 CHXX0332 枣阳 CHXX03 漳平 CHXX0474张家口 CHXX0300

章丘 CHXX0161 彰武 CHXX0288 张掖 CHXX0228 漳州 CHXX0162

湛江 CHXX0163 沾益 CHXX0374 昭通 CHXX0364 正定 CHXX0164

郑州 CHXX0165 镇江 CHXX0166 枝江 CHXX0421 中宁 CHXX0262

钟祥 CHXX0402 周村 CHXX0167 驻马店 CHXX0398 涿州 CHXX0168

淄博 CHXX0169 遵义 CHXX0419东莞CHXX123苏州CHXX0520